JATIMTIMES - Dalam narasi besar penyebaran Islam di Nusantara, Sunan Ampel menempati posisi yang tidak hanya sentral, tetapi juga simbolik. Ia adalah penghubung antara dua dunia: dunia Islam transnasional yang datang dari kawasan Asia Tengah dan Asia Tenggara daratan, serta dunia Jawa-Majapahit yang kala itu berada di persimpangan antara keyakinan lama dan doktrin agama baru.

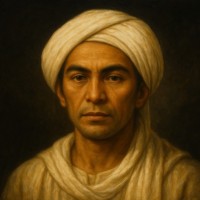

Nama aslinya, Raden Rahmat, kelak lebih dikenal sebagai Sunan Ampel, adalah anak dari Syaikh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama besar yang jejaknya dapat ditelusuri hingga ke jantung peradaban Islam Asia Tengah.

Baca Juga : Yaumul Marhamah, Hari Kasih Sayang yang Lebih Bermakna dari Valentine

Asal-Usul dan Kedatangan di Jawa

Raden Rahmat lahir dalam lingkungan bangsawan dan religius, yang secara genealogis dan kultural terhubung dengan kerajaan Islam Champa, sebuah kerajaan Melayu-Vietnam yang eksis hingga pertengahan abad ke-15. Ibundanya, Dewi Candrawulan, konon merupakan putri dari Kerajaan Champa, sehingga Raden Rahmat berasal dari keturunan aristokrat sekaligus memiliki latar belakang intelektual keislaman. Ibu Raden Rahmat adalah saudara Ratu Dwarawati, permaisuri Prabu Kertawijaya, Raja Majapahit yang dikenal sebagai Brawijaya V.

Menurut beberapa naskah klasik seperti "Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri" (1975) serta catatan orientalis Belanda seperti H.J. de Graaf dan Th.G.Th. Pigeaud, Raden Rahmat datang ke Jawa pada awal dasawarsa keempat abad ke-15. Ia tidak datang sendirian. Dalam rombongan itu terdapat pula saudaranya, Ali Murtala (atau Ali Murtadho), serta sepupunya Abu Hurairah (Raden Burereh). Rombongan dakwah ini pertama kali mendarat di pelabuhan Tuban, pintu masuk penting ke wilayah Majapahit yang kala itu masih tegak, meski mulai goyah oleh konflik internal dan tekanan dari kekuatan-kekuatan Islam baru.

Dari Tuban, Raden Rahmat melanjutkan perjalanan ke Majapahit untuk menemui bibinya yang telah dipersunting oleh Raja Majapahit. Kehadiran Raden Rahmat dalam lingkar dalam istana Majapahit membuka jalan baginya untuk memahami medan sosiokultural Jawa, dan sekaligus menjadi sarana efektif dalam menyebarkan Islam secara damai dan strategis.

Persinggahan di Palembang dan Jejak ke Champa

Sebelum tiba di tanah Jawa, catatan Thomas W. Arnold dalam "The Preaching of Islam" (1977) menyebut bahwa Raden Rahmat sempat singgah di Palembang sebagai tamu Arya Damar, penguasa lokal yang kala itu sudah menunjukkan ketertarikan terhadap Islam. Dalam waktu dua bulan, Raden Rahmat berdakwah dan mendidik Arya Damar tentang prinsip-prinsip Islam, meski sang penguasa belum menyatakan keislamannya secara terbuka karena takut reaksi masyarakatnya yang masih memegang kepercayaan tradisional. Namun, menurut hikayat yang dikaji J. Edel (1938), setelah memeluk Islam, Arya Damar kemudian memakai nama Ario Abdillah.

Sementara itu, kejatuhan Champa ke tangan Kerajaan Koci (Vietnam) pada tahun 1446 M mengukuhkan kepastian bahwa Raden Rahmat dan rombongannya memang telah bermukim di Jawa sebelum tahun tersebut. Dalam "Serat Walisana" disebutkan bahwa Raja Majapahit bahkan mencegah Raden Rahmat kembali ke Champa karena negeri itu telah hancur. Kalimat dalam naskah itu menyatakan: "Champa nagari manggih karisakan kaser prang lan Na-Koci".

Penempatan di Surabaya dan Gresik: Strategi Politik dan Dakwah

Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudara-saudaranya di Gresik bukan semata keputusan religius, melainkan juga keputusan politis strategis. Menurut beberapa sumber seperti Babad Ngampeldenta, pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dilakukan oleh Raja Majapahit, menandakan hubungan erat antara istana dan para penyebar Islam.

Dalam narasi Islam lokal seperti dicatat de Graaf dan Pigeaud (1986), Raden Rahmat diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat Pecat Tandha dari Terung bernama Arya Sena. Dalam versi lain, disebutkan bahwa Arya Lembusura, Adipati Surabaya yang telah memeluk Islam, adalah tokoh yang menempatkan Raden Rahmat di Ampeldenta dan saudaranya, Ali Murtadho, di Gresik sebagai Raja Pendita Agung.

Jejak Dakwah: Dari Ampel ke Seluruh Nusantara

Kawasan Ampel kemudian menjadi pusat utama dakwah dan pendidikan Islam. Di sinilah berdiri Pesantren Ampeldenta, yang menjadi institusi pendidikan Islam pertama di Jawa yang terorganisir secara sistematis. Sunan Ampel mendidik murid-murid yang kelak menjadi poros utama Islamisasi Nusantara: Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Raden Patah, dan Raden Kusen. Mereka bukan hanya ulama, tetapi juga negarawan dan pendiri institusi politik Islam baru.

Ampel menjadi basis penyebaran Islam tidak dengan cara konfrontatif, melainkan melalui pendekatan budaya dan sosial. Salah satu strategi paling cerdas yang digunakan Sunan Ampel adalah membangun jaringan kekerabatan melalui perkawinan. Ia sendiri menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja, Bupati Tuban yang merupakan cucu Arya Lembusura, penguasa Surabaya. Melalui pernikahan ini, dakwah Islam menyatu ke dalam sistem aristokrasi lokal dan memperkuat legitimasi sosial para da'i di hadapan rakyat Jawa.

Menurut Babad Tanah Jawi, selama masa tinggalnya di kediaman Ki Bang Kuning—seorang tokoh lokal di Kembang Kuning yang kemudian memeluk Islam—Raden Rahmat menikah dengan putrinya, Mas Karimah. Dari pernikahan ini lahirlah Mas Murtosiyah dan Mas Murtosimah. Dalam versi lain disebutkan bahwa Ki Bang Kuning dikenal juga dengan sebutan Mbah Karimah, yang kemudian menjadi sesepuh kampung dan turut menyebarkan Islam melalui masjid yang didirikan Raden Rahmat.

Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya mencerminkan dinamika penyebaran agama, tetapi juga transisi peradaban. Ketika Majapahit mulai surut dan kerajaan Islam seperti Demak mulai naik, Ampel menjadi jembatan penting dalam transisi tersebut. Murid-murid Sunan Ampel memainkan peran kunci: Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak, Sunan Giri menjadi pemimpin spiritual dan politik yang disegani di wilayah pesisir utara Jawa.

Sunan Ampel tidak hanya mendidik generasi penguasa Islam pertama di Jawa, tetapi juga menyusun cetak biru struktur sosial dan intelektual yang akan bertahan ratusan tahun kemudian. Pola pesantren, sistem silsilah keilmuan, penggunaan bahasa dan simbol lokal untuk menyampaikan ajaran Islam, semuanya bermula dari tangan dingin sang wali dari Ampeldenta.

Makam Sunan Ampel di kawasan Ampel, Surabaya, hingga hari ini menjadi salah satu pusat ziarah utama umat Islam di Nusantara. Ia dikenang bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai arsitek perubahan peradaban yang melintasi batas-batas geografis dan budaya. Dari Champa yang telah runtuh, hingga Majapahit yang menyambut senjakala, Raden Rahmat alias Sunan Ampel berdiri sebagai batu penjuru peradaban Islam di Jawa—dengan pesantren sebagai senjatanya, dan keluarga sebagai jaring dakwahnya.

Dalam jejaknya, kita tidak hanya melihat perjalanan seorang individu, tetapi narasi agung tentang bagaimana agama, budaya, dan kekuasaan bertemu, saling berkelindan, dan membentuk wajah baru Nusantara.

Kenduri, Talqin, dan Bubur Syuro: Warisan Dakwah Sunan Ampel dari Tanah Champa

Dalam narasi besar sejarah Islam di Nusantara, Sunan Ampel (Raden Rahmat) menempati posisi sentral sebagai arsitek utama perubahan religius dan kultural di pesisir utara Jawa. Tokoh yang dipercaya berasal dari negeri Champa—sebuah kerajaan kuno di wilayah yang kini mencakup Vietnam Tengah—tidak hanya membawa ajaran tauhid, tetapi juga memperkenalkan praktik-praktik keagamaan khas Champa yang hingga hari ini membentuk fondasi tradisi Islam kejawen. Kenduri, talqin, bubur syuro, serta berbagai bentuk peringatan kematian dan haul adalah jejak historis yang melampaui sekadar ritual, namun menjelma sebagai mekanisme transmisi nilai, identitas, dan integrasi kultural.

Kerajaan Champa telah lebih dahulu mengenal Islam melalui jalur pelayaran dan perdagangan sejak abad ke-9. Dalam buku Kerajaan Champa terbitan École française d’Extrême-Orient (EFEO, 1981), disebutkan bahwa komunitas Muslim Champa mengembangkan berbagai praktik khas seperti peringatan kematian pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000; praktik talqin, serta penyelenggaraan bubur Asyura dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika Champa mengalami tekanan militer dari Vietnam pada abad ke-14, sebagian besar bangsawan, ulama, dan pedagang Muslim Champa bermigrasi ke Jawa. Salah satu dari mereka adalah Raden Rahmat, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel.

Sunan Ampel tiba di wilayah pesisir utara Jawa dalam konteks yang unik: Majapahit sedang mengalami disintegrasi budaya dan religius. Tradisi Hindu-Buddha dan animisme lokal seperti Kapitayan tengah melemah, membuka ruang sosial yang lebar untuk penetrasi nilai-nilai baru. Namun, dakwah yang dilakukan Sunan Ampel tidak bersifat frontal. Ia tidak mendestruksi yang lama, melainkan mengintegrasikan—sebuah strategi kultural yang brilian.

Baca Juga : Doa Hari Asyura 10 Muharram 2025, Lengkap dengan 5 Pilihan yang Bisa Dibaca

Sebelum Islam datang, masyarakat Majapahit mengenal ritual sraddha, yaitu upacara besar yang digelar dua belas tahun setelah kematian seseorang untuk meruwat arwah. Sunan Ampel mengganti sraddha dengan rangkaian peringatan kematian yang lebih ringkas namun penuh makna spiritual. Hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 menjadi penanda transisi ruhani yang mengingatkan pentingnya mendoakan arwah—sebuah praktik yang diwarisi dari Champa.

Kenduri, sebagai bentuk jamuan doa bersama, juga memiliki akar Persia. Dalam bahasa Persia, “kandur” merujuk pada tradisi makan bersama untuk mengenang Nabi Muhammad SAW atau Fatimah az-Zahra. Istilah ini masuk ke Jawa melalui pengaruh Islam Syi’ah Zaidiyah dari Champa. Tak heran, S.Q. Fatimy dalam Islam Comes to Malaysia (1963) mencatat bahwa Islam di Champa cenderung bercorak Syi’ah, meski kini sebagian besar penganutnya telah kehilangan orientasi teologis yang spesifik.

Bubur Syuro yang muncul pada tanggal 10 Muharram bukan sekadar makanan. Ia adalah artefak budaya religius yang mengikat umat Muslim dalam narasi kesedihan atas tragedi Karbala. Tradisi ini juga dikenal luas di Persia dan Champa, lalu menyebar ke Jawa melalui jaringan dakwah Sunan Ampel dan para muridnya. Dalam masyarakat Islam tradisional Jawa, khususnya di pesisir utara, bubur syuro menjadi momen reflektif kolektif yang menggambarkan kesedihan, solidaritas, dan harapan.

Tradisi ini menunjukkan bagaimana Islam masuk bukan melalui dogma keras, melainkan melalui simbol-simbol kebudayaan yang kaya akan makna lokal dan spiritualitas universal.

Transformasi sosial akibat pengaruh Champa juga tampak dalam sistem sapaan sehari-hari. Di Champa, ibu dipanggil “mak”, kakak “kak” atau “kang”, dan adik “adhy”. Sebutan-sebutan ini menggantikan istilah Majapahit seperti “ina”, “raka”, dan “rayi”. Kini, panggilan “mak” dan “kang” menjadi umum di Surabaya, Mojokerto, Jombang, bahkan Jawa Barat—menandakan betapa luas jangkauan dakwah Sunan Ampel dan jaringan murid-muridnya seperti Sunan Bonang, Sunan Drajat, dan Sunan Kalijaga.

Transformasi linguistik ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan integrasi sosial, tetapi juga memperlihatkan strategi dakwah kultural yang halus dan efektif. Islam tidak menghapus yang lama, tetapi merekonstruksi dan menyemai nilai-nilai baru dalam tanah yang telah disiapkan.

Dalam ranah kepercayaan, Sunan Ampel dan para Wali Songo melakukan adaptasi terhadap sistem kepercayaan lokal yang sarat akan dunia halus. Kepercayaan Majapahit terhadap yaksha, pretasura, bhut, dan sejenisnya beralih menjadi keyakinan terhadap jin Islam, pocong, tuyul, hingga tokek yang membawa isyarat gaib—semuanya merupakan hasil amalgamasi antara Islam Champa dan mistisisme lokal Jawa.

Sistem kepercayaan ini pada akhirnya membentuk corak Islam Kejawen yang kaya akan simbol, kiasan, dan tafsir spiritual. Takhayul tidak dihapuskan, melainkan diarahkan dan diislamkan. Penafsiran tentang dunia gaib menjadi bagian dari spiritualitas sufistik, yang menerima beragam bentuk laku religius selama tetap berintikan tauhid.

Pendekatan sufistik yang dibawa oleh Sunan Ampel berakar kuat pada tradisi Islam Champa yang bercorak Syiah Zaidiyah. Sufisme ini tidak hanya membahas soal batin, tetapi juga menjadi perangkat dakwah yang lembut namun efektif. Nilai-nilai wahdatul wujud, pemuliaan terhadap ahlul bait, pembacaan kasidah, hingga wirid-wirid menjadi ciri khas Islam tradisional yang menyebar di kalangan pesantren dan masyarakat Jawa pesisir.

Dalam strategi dakwahnya, Sunan Ampel menerapkan prinsip tadayun budaya, yaitu mengemas ajaran Islam dalam kerangka kebudayaan yang telah mapan. Ini menjelaskan mengapa dakwah beliau mampu menembus struktur sosial masyarakat Majapahit yang plural dan kompleks. Alih-alih memaksa perubahan, Sunan Ampel mengajak masyarakat untuk mengenali makna baru dalam tradisi lama.

Jejak Islam Champa yang dibawa Sunan Ampel tetap hidup hingga kini. Tradisi haul, bubur syuro, kenduri, talqin, dan sapaan “mak” bukanlah sekadar praktik budaya, tetapi representasi dari sejarah panjang akulturasi dan asimilasi Islam di Jawa. Mereka adalah testimoni dari strategi dakwah yang berhasil mengubah wajah religius Nusantara tanpa mencabut akarnya dari tanah budaya lokal.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari jaringan dakwah Sunan Ampel yang melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri, Raden Patah, hingga Sunan Gunung Jati. Semua berasal dari jejaring biologis dan spiritual Sunan Ampel. Maka tak heran bila pusat dakwah Ampel menjadi episentrum Islamisasi Jawa selama abad ke-15 dan 16.

Meski keberadaan Sunan Ampel telah tercatat dalam banyak babad dan kronik lokal, waktu kematiannya masih menjadi perdebatan. Babad Gresik mencatat wafatnya dengan sengkalan, “Ngulama Ngampel lena masjid”, yang bermakna kira-kira: “Ulama dari Ampel wafat di masjid”—sebuah kalimat puitik sekaligus penuh penghormatan.

Namun yang pasti, warisan intelektual, sosial, dan spiritual dari Sunan Ampel tidak berhenti di liang kuburnya. Ia hidup dalam doa-doa kenduri, dalam talqin jenazah, dalam setiap suapan bubur syuro, dan dalam tutur sapa masyarakat pesisir utara Jawa yang memanggil ibunya: “Mak.”

Dalam kisah Sunan Ampel dan Islam Champa, kita mendapati sebuah narasi Islam yang hidup: bukan Islam yang datang dengan pedang dan darah, tetapi Islam yang menjalin, menyemai, dan merajut kebudayaan—sebuah dakwah yang abadi dalam harmoni lokalitas dan spiritualitas.