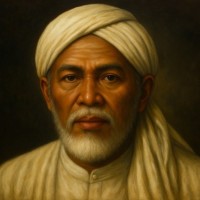

JATIMTIMES - Pada titik peralihan sejarah Jawa dari masa Hindu-Buddha menuju era Islam, muncul tokoh-tokoh yang memainkan peran sentral dalam proses transformasi sosial dan spiritual masyarakat. Salah satu tokoh penting tersebut adalah Raden Umar Said, lebih dikenal sebagai Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijaga.

Melanjutkan tradisi dakwah ayahandanya, Sunan Muria tampil sebagai juru dakwah kultural yang cakap, dengan pendekatan yang tidak frontal melainkan persuasif. Ia tidak mengganti, tetapi mengislamkan; tidak memberangus, melainkan menyublimkan.

Baca Juga : Film Pernikahan Arwah Resmi Tayang di Netflix Hari ini, Berikut Sinopsisnya

Sunan Muria lahir dan besar di tengah transisi kebudayaan Jawa. Saat Majapahit mulai surut, nilai-nilai keagamaan dan kesusastraan yang berbasis pada Bahasa Kawi dan Sansekerta mulai kehilangan pamornya. Tradisi kakawin dan kidung klasik meredup.

Pujangga-pujangga Islam Jawa yang baru tidak lagi menguasai kaidah-kaidah metrum panjang-pendek syair seperti zaman Kediri dan Majapahit. Dalam situasi seperti ini, para wali menggagas bentuk baru yang lebih sederhana dan komunikatif: tembang.

Poerbatjaraka mencatat bahwa para penyair pasca-Majapahit tidak lagi mampu menulis dalam pola kakawin yang ketat, karena itu mereka menempuh jalur baru dengan menciptakan bentuk macapat, tembang gede, hingga tembang cilik.

Dari sinilah lahir ragam metrum baru seperti gambuh, megatruh, balabak, wirangrong, jurudemung, hingga sinom, kinanthi, dhandhanggula, pangkur, dan lainnya. Sunan Muria sendiri dikaitkan dengan tembang sinom dan kinanthi, dua jenis metrum kecil (sekar alit) yang lembut, didaktis, dan penuh pesan moral.

Bukan tanpa alasan Sunan Muria memilih jalur tembang. Ia menyadari bahwa masyarakat pesisir utara Jawa, Jepara, Tayu, Juwana, Kudus adalah masyarakat agraris-maritim yang lebih responsif terhadap pendekatan estetika. Tembang menjadi jembatan dakwah yang mampu menanamkan nilai tauhid tanpa memantik resistensi. Dalam setiap larik sinom atau kinanthi, nilai-nilai Islam disisipkan dengan halus. Bahasa yang digunakan bukan lagi Sansekerta, tetapi Jawa sehari-hari, yang akrab di telinga rakyat.

Lebih jauh, Sunan Muria juga merangkul tradisi kenduri dan tumpengan. Tradisi persembahan kepada roh leluhur yang dahulu dipusatkan di tempat-tempat angker, diubah menjadi medium doa bersama. Tumpeng yang dulunya dipersembahkan kepada roh penunggu, kini menjadi bagian dari selamatan dengan doa-doa Islam. Tradisi bancakan tidak dihapus, melainkan diislamkan. Sunan Muria paham bahwa ajaran Islam akan lebih mudah diterima jika dikemas dalam bentuk budaya yang sudah dikenal masyarakat. Dengan cara itu, nilai Islam merasuk ke dalam sistem budaya tanpa gegar kebudayaan.

Dalam seni pertunjukan, Sunan Muria juga melanjutkan jejak ayahandanya dengan menggelar wayang carangan. Ia dikenal gemar memainkan lakon-lakon gubahan Sunan Kalijaga seperti Dewa Ruci, Semar Ambarang Jantur, atau Jamus Kalimasada. Di balik kisah heroik dan simbolik wayang, tersembunyi ajaran-ajaran Islam esoterik: tauhid, makrifat, serta etika sosial. Wayang menjadi alat edukasi spiritual, bukan sekadar hiburan rakyat. Ini sekaligus menjadi bukti betapa strategi dakwah Sunan Muria sangat memperhatikan kondisi sosial-psikologis audiensnya.

Namun, kiprah Sunan Muria tidak hanya terbatas pada aspek kebudayaan. Ia juga terlibat dalam dinamika kekuasaan politik Islam awal di Jawa. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, Kesultanan Demak mengalami krisis suksesi. Sunan Muria, sebagai menantu Sultan dan putra dari Sunan Kalijaga, berdiri di barisan pendukung trah Trenggana.

Ini menjadikannya berseberangan dengan Sunan Kudus yang mendukung Arya Penangsang dari Jipang. Keberpihakan Sunan Muria pada pusat kekuasaan Demak menunjukkan bahwa jaringan dakwahnya tidak bisa dilepaskan dari jejaring kekuasaan politik saat itu. Bahkan, pengaruhnya begitu besar sehingga Kesultanan Demak menempatkan pasukan khusus untuk menjaganya. Bukti historisnya masih bisa dilihat di sekitar makam Sunan Muria, di mana terdapat 17 makam prajurit dan pengawal Demak.

Dalam naskah-naskah lokal dan cerita tutur yang berkembang, Sunan Muria juga dikenal sebagai penakluk begal dan penyelamat masyarakat dari ketidakamanan. Salah satu legenda lokal yang cukup populer adalah kisah Kyai Mashudi, seorang perampok kejam yang bertobat setelah bertemu Sunan Muria. Kyai Mashudi kemudian menjadi tokoh agama yang taat dan dihormati. Cerita ini, meskipun bersifat legenda, mencerminkan citra Sunan Muria sebagai pembawa ketenteraman, penegak keadilan, dan pelindung rakyat kecil.

Strategi dakwah Sunan Muria dapat dibaca sebagai upaya akomodasi terhadap budaya lokal. Ia tidak mendobrak struktur budaya yang ada, melainkan menyisipkan Islam di dalamnya. Ini berbeda dengan pendekatan dakwah yang puritan dan skripturalistik. Dengan pendekatan seperti ini, Islam diterima tanpa konflik. Bahkan, Islam tampil sebagai kekuatan kultural baru yang menggantikan peran Hindu-Buddha tanpa menciptakan kekosongan nilai.

Dari perspektif historiografi, dakwah Sunan Muria menunjukkan bahwa Islamisasi di Jawa bukanlah proses pemaksaan ideologis, melainkan rekayasa budaya yang canggih. Sunan Muria dan para wali lainnya memainkan peran sebagai agen transformasi sosial. Mereka menggunakan kesenian, sastra, dan tradisi sebagai medium ideologis. Dalam istilah modern, mereka adalah "cultural broker"—penjembatan nilai-nilai baru dalam bahasa dan simbol lama.

Kekuatan dakwah kultural ini terbukti tahan lama. Hingga kini, tradisi kenduri dan tembang macapat masih hidup dalam masyarakat Jawa. Demikian pula makam Sunan Muria di lereng Gunung Muria, Kudus, terus menjadi pusat ziarah, tempat orang mencari ketenangan batin dan spiritual. Ini membuktikan bahwa warisan spiritual Sunan Muria tak hanya tertanam dalam naskah, tetapi juga dalam ingatan kolektif dan praktik kultural masyarakat Jawa.

Baca Juga : Senapati Kediri Melawan Takdir: Menggulingkan Ratu Jalu Demi Mataram

Dalam lintasan sejarah Islam Nusantara, posisi Sunan Muria sangat penting sebagai figur yang menghidupkan dakwah Islam berbasis tradisi. Ia menempuh jalan sunyi: mengajarkan Islam bukan dari menara mimbar, tetapi dari lereng gunung, dari suara tembang, dari guliran lakon wayang, dan dari nasi tumpeng yang dimaknai ulang. Ia adalah pelanjut warisan Sunan Kalijaga, tapi juga pencipta jalan baru dalam menyulam Islam ke dalam jantung kebudayaan Jawa.

Dengan pemahaman mendalam atas psikologi sosial masyarakat dan keterampilan dalam seni-sastra, Sunan Muria menghadirkan model dakwah yang inklusif dan membumi. Islam baginya bukan proyek ideologis, tetapi laku hidup. Dan lewat lakunya itu, Islam menjelma menjadi nyanyian, menjadi kenduri, menjadi kedamaian bagi rakyat yang rindu petunjuk di tengah zaman yang penuh perubahan.

Sunan Muria: Mengurai Jejak Nasab Sang Wali Muda di Lereng Muria

Di tengah lekuk lereng Gunung Muria, sebelah utara Kota Kudus, berdirilah sebuah situs ziarah yang menjadi magnet spiritual: makam Sunan Muria. Ia dikenal sebagai anggota termuda dalam lingkaran Wali Songo, dan jejak kehidupannya telah terjalin kuat dalam budaya masyarakat pesisir utara Jawa. Namun, di balik narasi dakwah dan kepiawaiannya mencipta tembang sinom dan kinanthi, persoalan asal-usul dan silsilah Sunan Muria justru menyisakan ruang historiografi yang samar, antara fakta dan legenda.

Sunan Muria, yang dikenal pula dengan nama Raden Umar Said, menempuh jalur dakwah serupa ayahandanya, Sunan Kalijaga. Jalur ini bukanlah wahana kekuasaan politik langsung, melainkan strategi kultural yang menyusup halus ke denyut nadi masyarakat lokal. Ia dikenal mahir mendalang dan menciptakan tembang-tembang lirih yang sarat ajaran tasawuf dan tauhid. Dalam dunia pewayangan, lakon-lakon carangan ciptaan Sunan Kalijaga dilanjutkan dan dimodifikasi oleh Sunan Muria untuk menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya agraris Jawa yang masih kental dengan corak Hindu-Buddha.

Menurut tradisi masyarakat Colo, tempat makamnya kini berdiri, jalan menuju pusara Sunan Muria bukan sekadar jalur fisik yang menanjak 750 meter, tetapi juga metafora spiritual menuju puncak kesadaran diri. Para peziarah, dengan berjalan kaki, merasakan transformasi batiniah yang seolah-olah menjadi bagian dari laku tirakat seorang wali. Sebagaimana dicatat Umar Hasyim (1980), di pelataran makam ini terdapat pula 17 batu nisan prajurit yang diyakini pengawal pribadi Sunan Muria dari Demak, memperlihatkan keterkaitan erat antara tokoh ini dan sistem kekuasaan Kesultanan Demak.

Dalam narasi besar Wali Songo, asal-usul Sunan Muria berada dalam simpang historiografi yang tak kunjung selesai. Versi pertama, yang dikutip oleh Solihin Salam (1974) dan AM. Noertjahjo (1974), menyebutkan bahwa Sunan Muria adalah putra sulung Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, putri Maulana Ishak. Versi ini memperkuat keterhubungan dakwah sufistik dan jaringan keilmuan yang mengakar hingga Pasai dan Malaka. Bahkan dikisahkan, Sunan Kalijaga pernah berguru pada Syaikh Dara Putih, adik dari Syaikh Jumadil Kubra, tokoh yang menjadi figur spiritual utama dalam silsilah para wali di Jawa.

Sebaliknya, naskah Pustoko Darah Agung (1969) yang disusun R. Darmowasito justru mencatat Sunan Muria sebagai putra Sunan Ngudung, menjadikannya saudara kandung Sunan Kudus dan Sunan Giri II. Dalam versi ini, ibunda Sunan Muria adalah Dewi Sarifah, yang disebut sebagai adik Sunan Kalijaga. Artinya, bila versi ini digunakan, Sunan Muria adalah keponakan Kalijaga, bukan putranya.

Namun, dari perspektif analisis jaringan kekuasaan dan keterurutan genealogis, versi pertama memiliki legitimasi historis yang lebih kuat. Pertama, adanya keterkaitan antara keturunan Sunan Muria dengan wilayah Adilangu, pusaka tanah dan pusat spiritual Sunan Kalijaga menjadi indikasi bahwa mereka berasal dari jalur ayah-anak. Kedua, susunan nama keturunan Sunan Muria yang tercatat dalam versi Kalijaga, seperti Panembahan Pengulu Jogodipo, Panembahan Reksokusumo, dan Pangeran Jokokusumo tidak ditemukan dalam garis keturunan Sunan Ngudung.

Silsilah bukan sekadar urusan darah, tetapi merupakan simpul ideologis yang memperlihatkan dari mana tradisi pemikiran dan metode dakwah seorang wali bermula. Jika Sunan Muria adalah benar anak Kalijaga, maka tradisi sufistik-budaya adalah warisan intelektual yang diturunkan lintas generasi. Hal ini bukan hanya memperlihatkan kesinambungan spiritual, melainkan juga strategi penyebaran Islam yang menghindari konflik terbuka dengan struktur kekuasaan lokal, seperti Kadipaten Jepara atau sisa kekuatan Majapahit.

Menariknya, Van Den Berg dalam Le Hadhramout et les Colonies Arabes dans l’Archipel Indien (1886) mencatat bahwa seluruh Wali Songo berasal dari keturunan Arab. Garis silsilah Raden Umar Said ditelusurkan hingga Syaikh Abdullah dan Syaikh Kurames, para ulama asal Makkah. Ini membuktikan bahwa selain sebagai agen kultural lokal, para wali juga bagian dari jejaring intelektual global dunia Islam.

Sunan Muria tidak hanya mewariskan lagu dan lakon. Ia meninggalkan pertanyaan terbuka tentang siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan bagaimana jejaring spiritualitas yang dibangunnya ikut membentuk wajah Islam Jawa. Dalam medan antara fakta dan legenda, sejarah Sunan Muria terus hidup, bukan hanya di batu-batu nisan dan jalan setapak menanjak itu, tapi juga dalam suara tembang yang terus mengalun di hati para peziarah.