JATIMTIMES - Di penghujung abad ke-15, Kerajaan Majapahit yang pernah jaya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada mengalami kemunduran drastis. Kemunduran ini bukan hanya tampak dalam aspek militer dan politik, tetapi lebih dalam menyentuh sendi-sendi moral dan spiritual masyarakatnya.

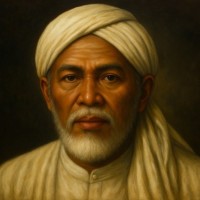

Saat itulah muncul sosok perempuan Champa bernama Ratu Dwarawati, yang tidak sekadar menjadi permaisuri Raja Brawijaya V, tetapi juga menjadi jembatan peradaban antara kejayaan Hindu-Buddha Majapahit dan arus baru Islam yang pelan tapi pasti menyusup ke Jawa.

Baca Juga : Tiga Penerima Beasiswa Pemprov Jatim Raih Gelar Doktor dari UINSA, Usulkan Pembentukan Prodi Islamic Finance

Ratu Dwarawati, sebagaimana disebut dalam Babad Tanah Jawi dan diperkuat nisan di Trowulan yang bertanggal 1390 Saka (1468 M), adalah seorang muslimah dari negeri Champa. Ia dikenal juga sebagai Putri Campa, merujuk pada asalnya dari kerajaan pesisir Indochina yang kini wilayahnya masuk dalam Vietnam. Menurut sumber-sumber sejarah seperti karya Baidlowi Syamsuri dan riset Tempo (2015), Ratu Dwarawati merupakan adik dari Dewi Candrawulan, putri Raja Champa yang menikah dengan seorang ulama besar asal Samarkand, Ibrahim Asmarakandi, putra dari tokoh kunci Islamisasi Jawa, Syekh Jumadil Kubro.

Pernikahan antara Candrawulan dan Ibrahim Asmarakandi melahirkan dua anak: Ali Murtala dan Ali Rahmatullah. Keduanya, kelak, akan memainkan peran sentral dalam sejarah Islamisasi di Nusantara. Saat Majapahit berada di ambang krisis moral pasca wafatnya Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Dwarawati merasa terpanggil.

Ia melihat gejala keruntuhan moral di istana: korupsi di kalangan elit, dekadensi budaya, ketidakadilan, dan kejahatan yang tumbuh di akar rumput masyarakat. Dalam situasi seperti inilah, Dwarawati mengusulkan agar keponakannya, Ali Rahmatullah, diundang ke Majapahit untuk mendakwahkan budi pekerti luhur.

Raja Brawijaya V, dengan nama asli Prabu Kertawijaya, menyambut usul itu dengan bijaksana. Ia memahami bahwa perubahan sistem tidak cukup bila manusia yang menjalankannya tidak bermoral. Maka dikirimlah undangan kepada Ali Rahmatullah di Champa. Berangkatlah sang dai muda bersama ayahnya, Ibrahim Asmarakandi, dan kakaknya, Ali Murtala. Mereka menjejak tanah Jawa lewat pelabuhan Tuban. Namun sebelum tiba di Majapahit, Ibrahim wafat dan dimakamkan di Tuban. Ali Murtala kemudian melanjutkan dakwah ke Madura dan Bima, sementara Ali Rahmatullah melanjutkan perjalanan ke istana Majapahit.

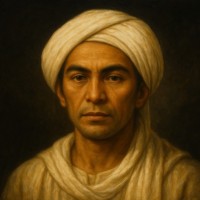

Di Majapahit, ia disambut hangat oleh Ratu Dwarawati dan Raja Brawijaya. Ali Rahmatullah dikenal sopan, lembut, dan bijak. Dalam hitungan hari, ia menikahi putri raja, Dewi Candrawati, dan diberi sebidang tanah di Ampeldenta, kawasan delta strategis dekat Surabaya. Di sanalah ia mendirikan masjid dan pesantren, tempat menyemaikan budi pekerti, tempat mendidik para bangsawan dan rakyat jelata. Nama barunya: Sunan Ampel. Gelar "Sunan" menandai posisi spiritual sekaligus otoritas politiknya sebagai penguasa wilayah.

Pesantren Ampeldenta bukan hanya menjadi pusat pendidikan Islam, tapi juga kawah candradimuka para kader perubahan. Para pejabat Majapahit pun diminta belajar di sana. Bahkan anak-anak para bangsawan diperintahkan tinggal dan belajar langsung di bawah bimbingan Sunan Ampel. Ia tidak serta merta mengajarkan agama, tapi budi pekerti, adab, dan moral sebagai fondasi peradaban. Barulah setelah mereka memahami inti ajaran, barulah Islam sebagai sistem spiritual diperkenalkan.

Raja Brawijaya V kagum akan hasilnya. Dalam beberapa tahun, stabilitas Majapahit mulai pulih. Pencurian dan pembangkangan menurun. Etika politik mulai tumbuh. Sunan Ampel menunjukkan bahwa perubahan moral masyarakat tidak bisa dilakukan dengan kekuasaan semata, tetapi melalui pendidikan, kesabaran, dan keteladanan. Meski Brawijaya tak pernah menyatakan diri memeluk Islam, ia mengakui bahwa ajaran Islam yang dibawa Sunan Ampel sungguh luhur dan layak dianut.

Namun, waktu terus bergulir dan generasi pun berganti. Jin Bun, putra Brawijaya dari selir Tionghoa bernama Siu Ban Ci, telah tumbuh dewasa. Ia, yang kemudian dikenal sebagai Raden Patah, dididik dalam tradisi Islam di Palembang oleh ayah angkatnya, Raden Ario Damar—putra Prabu Kertawijaya dan seorang putri denawa bernama Endang Sasmitapura.

Historiografi tentang peran perempuan dalam peralihan era Majapahit ke Demak seringkali luput. Namun peran Dwarawati begitu sentral dan monumental. Ia bukan hanya istri raja, tetapi pemilik visi profetik. Ia tidak membangun kuil atau candi, tetapi membangun jembatan antara dua zaman, dua peradaban: dari Hindu-Buddha ke Islam, dari kekuasaan feodal ke kesalehan sosial. Sejarah manusia kerap lahir dari spiritualitas, penderitaan, dan keteguhan moral. Dwarawati adalah bagian dari narasi itu. Di saat istana dilanda krisis moral, ia tidak diam atau menyerah, melainkan menghadirkannya jawaban dari tanah kelahirannya: kekuatan spiritual yang menyala.

Dengan narasi sejarah seperti ini, kita melihat bahwa Islamisasi Jawa bukan sekadar hasil kekuatan militer atau penaklukan budaya, melainkan hasil kerja senyap para perempuan bijak, para sufi penyabar, dan istana yang terbuka pada transformasi. Sunan Ampel adalah buah dari cinta, visi, dan keberanian seorang perempuan yang jauh dari kampung halamannya, tetapi menetap dalam denyut sejarah Nusantara.

Mak, Kang, dan Haul: Warisan Budaya Champa dalam Dakwah Sunan Ampel

Dalam aliran waktu sejarah, ada serpihan-serpihan kecil yang menjadi penentu arah peradaban besar. Salah satu serpihan itu adalah Champa—sebuah kerajaan maritim kuno di pesisir tengah Vietnam modern yang sejak abad ke-9 telah menjalin hubungan diplomatik dan kultural dengan dunia Melayu, termasuk Nusantara. Dalam konteks Islamisasi Jawa pada abad ke-14 hingga 15, pengaruh Champa tidak hanya bersifat geografis, melainkan menjadi sumber penting dalam penanaman nilai-nilai baru yang menyatu secara kultural dengan masyarakat Majapahit yang sedang berada di senjakala kejayaannya.

Salah satu tokoh penting dalam transformasi ini adalah Raden Rahmat, sosok yang kemudian dikenal luas sebagai Sunan Ampel, pemuka utama dari generasi awal Walisongo. Menurut berbagai sumber historiografi, baik babad, hikayat maupun hasil kajian orientalis seperti EFEO (École française d'Extrême-Orient), Raden Rahmat disebut berasal dari Champa, negeri muslim yang telah lebih dahulu mengembangkan ajaran Islam bermazhab Syi’ah—khususnya cabang Zaidiyah—dan menyebarkannya ke berbagai wilayah maritim Asia Tenggara.

Apa yang dibawa oleh Sunan Ampel ke tanah Jawa bukanlah sekadar ajaran tekstual keislaman, melainkan sebuah paket nilai yang sarat dengan ritual sosial, tradisi keagamaan, sistem sosial linguistik, hingga keyakinan kosmologis yang bercorak sufistik. Pengaruh tersebut menyatu secara alamiah dengan lanskap budaya Majapahit yang terbiasa hidup dengan ritus-ritus religius bercorak Hindu-Buddha dan Kapitayan. Dalam proses dakwahnya, Sunan Ampel tidak menabrak arus adat. Ia justru mengembangkan taktik asimilatif, yang memperkuat penetrasi ajaran Islam melalui kerangka budaya yang telah mapan.

Salah satu transformasi paling nyata adalah dalam ritual kematian. Dalam tradisi pra-Islam masyarakat Jawa, dikenal upacara sroddha—ritus peringatan kematian yang dilaksanakan dua belas tahun setelah wafatnya seseorang. Tradisi ini erat kaitannya dengan konsep reinkarnasi dan penyucian jiwa. Sunan Ampel, melalui pengaruh Champa, memperkenalkan format baru: tahlilan atau kenduri kematian yang diadakan pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, hingga ke-1000 pasca wafatnya seseorang. Format ini tidak hanya sekadar ritual spiritual, melainkan juga sarana konsolidasi sosial dan spiritual antarwarga. Buku Kerajaan Champa (EFEO, 1981) secara eksplisit mencatat bahwa umat Islam Champa telah melaksanakan pola peringatan kematian tersebut jauh sebelum Islam menyebar ke Jawa.

Baca Juga : Panembahan Lemah Duwur: Raja Maritim Madura yang Menurunkan Raden Trunajaya dan Pangeran Diponegoro

Lebih dari itu, tradisi talqin, pembacaan wirid, pembuatan bubur Asyura, peringatan Maulid Nabi, serta haul—yakni peringatan tahunan atas wafatnya tokoh suci—juga merupakan warisan dari Champa muslim yang memiliki corak sufistik kuat. Konteks ini diperkuat oleh S.Q. Fatimy dalam bukunya Islam Comes to Malaysia (1963), yang mencatat bahwa mazhab Syi’ah—meski tak melulu dalam pengertian politis—telah mewarnai pemahaman keislaman di wilayah Champa sejak abad ke-10 M.

Unsur-unsur linguistik dalam masyarakat Jawa kini juga menyimpan jejak warisan Champa. Sebutan untuk ibu, misalnya. Bila dalam tradisi Majapahit dikenal istilah “ina”, “ra-ina”, atau “ibu”, maka di kawasan yang menjadi basis dakwah Sunan Ampel—yakni Surabaya, Mojokerto, hingga pesisir utara Jawa—lahir istilah “mak”. Penggunaan sapaan ini sangat khas Champa, dan diyakini disebarkan oleh jaringan keluarga dan murid Sunan Ampel, termasuk Raden Abu Hurairah di Wirasabha (kini Mojoagung), Sunan Bonang, Sunan Giri, hingga Sunan Kalijaga.

Hal serupa juga berlaku pada sebutan “kang” untuk kakak, atau orang yang lebih tua, yang menggantikan istilah Majapahit “raka”. Adapun adik yang dulunya disebut “rayi”, dalam corak linguistik Champa menjadi “ady”. Demikian pula untuk anak laki-laki kecil, dari istilah “rare” berubah menjadi “kachoa” atau “kachong”.

Perubahan-perubahan linguistik ini bukan sekadar pergeseran istilah, melainkan menjadi indikator sosio-kultural yang menandai keberhasilan dakwah transkultural. Bahwa Islam tidak dipaksakan sebagai kekuatan hegemonik, melainkan dijahit secara halus ke dalam tenun adat dan bahasa masyarakat.

Jejak Champa juga tampak dalam sistem kepercayaan terhadap dunia gaib. Sebagaimana dicatat oleh Sedyawati dalam Pengarcaan Ganesa Masa Kediri dan Singhasari (1994), masyarakat Majapahit mempercayai keberadaan entitas halus seperti yaksha, raksasa, pisaca, bhuta, hingga sang rahyongto rumuhun. Namun setelah pengaruh Champa menguat melalui dakwah Wali Songo, muncul spektrum baru dari entitas spiritual: kuntilanak, pocong, kalap, siluman, tuyul, yang semuanya—dalam pengertian sufistik dan folkloristik—merupakan gejala sinkretisme Islam dan animisme lokal yang dikemas dengan narasi moral.

Kepercayaan terhadap hitungan suara tokek, pantangan menyebut harimau dengan nama aslinya, atau tidak mengambil padi di siang hari, merupakan praktik mistik budaya agraris yang diinternalisasi dalam kerangka baru—yakni Islam sufistik ala Champa. Di sinilah tampak kelenturan metode dakwah Sunan Ampel: ia tidak memusnahkan warisan lama, melainkan mereformulasi nilai-nilainya ke dalam konteks monoteistik Islam.

Tradisi-tradisi seperti Rebo Wekasan, Nisfu Sya’ban, larangan mengadakan hajatan pada bulan Suro, hingga kasidah pujian kepada Nabi dan ahlul bait adalah perwujudan Islam Champa yang bercorak tasawuf popular. Semangat sufistik ini yang kemudian menjadi ciri utama Islam Nusantara: berbasis tarekat, akomodatif terhadap budaya lokal, dan egaliter secara sosial.

Dari aspek semantik, istilah “kenduri” sendiri berasal dari bahasa Persia: “kandur”, yang bermakna makan-makan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya—sebuah praktik khas Syiah. Maka, dalam hal ini, budaya kenduri yang menjadi pilar masyarakat muslim Jawa adalah transformasi sosial-spiritual dari tradisi Persia-Champa yang diperkenalkan oleh Sunan Ampel dan jejaringnya.

Perlu dicatat pula bahwa usaha dakwah Sunan Ampel tidak terlepas dari konstelasi geopolitik yang lebih luas. Ia bukan semata seorang ulama, melainkan juga pejabat tinggi di istana Majapahit, pemimpin komunitas, serta tokoh spiritual yang memiliki pengaruh sosial besar. Metode dakwahnya yang mengutamakan pendekatan akulturatif, mampu menyentuh inti kebudayaan masyarakat. Ia tidak berhadapan secara frontal dengan struktur Hindu-Buddha, tetapi menyerap dan mengislamkannya secara perlahan. Maka tidak heran jika hingga kini, Islam di Jawa tetap memiliki ciri khas kejawen, namun tetap berakar kuat pada Islam ortodoks yang diwariskan dari jaringan ulama seperti Sunan Ampel.

Kapan tepatnya Sunan Ampel wafat memang masih menjadi perdebatan. Namun dalam Babad Gresik disebutkan bahwa ia wafat dengan candrasengkala “Ngulama Ngampel lena masjid”, yang menunjukkan angka tahun 1401 Saka atau sekitar 1479 Masehi. Ia wafat sebagai guru besar, bukan hanya dalam ilmu fikih dan tasawuf, tetapi juga dalam kearifan kultural yang menyatukan perbedaan dalam bingkai harmoni spiritual.

Maka ketika kita hari ini masih mendengar sapaan "mak", "kang", menghadiri haul kyai kampung, mencicipi bubur Asyura, atau membaca syair Barzanji, sebenarnya kita sedang menyelami warisan sejarah panjang yang melintasi Laut Cina Selatan, menepi di pelabuhan Gresik, dan hidup dalam jiwa masyarakat Jawa. Itu semua—tidak lain—adalah jejak Champa dalam dakwah Sunan Ampel, yang menjelma sebagai wajah Islam Nusantara.