JATIMTIMES - Pada pertengahan dekade kedua abad ke-18, istana Kartasura yang megah dan sarat simbol kekuasaan dinasti Mataram mengalami keruntuhan yang bukan semata-mata hasil kekalahan militer. Ia roboh karena pengkhianatan dari dalam.

Dalang utama dalam drama kelam itu adalah Pangeran Arya Mataram, seorang paman dan besan dari raja muda Amangkurat III, yang justru menjadi perantara jatuhnya kota suci ke tangan Pakubuwana I yang disokong Kompeni Belanda. Tragedi ini mencerminkan betapa dinasti Mataram telah retak, dan Kartasura, sebagai pusatnya, hanya tinggal puing-puing kehormatan yang tercerai-berai.

Baca Juga : Uniknya Kontes Kambing dan Domba di Kota Batu, Angkat Potensi Peternak Lokal

Kartasura dalam Keadaan Terkepung

Sejak pasukan Amangkurat III mengalami kegagalan dalam mempertahankan beberapa titik strategis di wilayah pantai utara Jawa, termasuk di dalamnya kekalahan besar pasukan sekutu dari Madura dan Surabaya yang terjadi di Demak serta Tegal, maka situasi pertahanan Kartasura semakin rapuh dan penuh dengan ketidakpastian; dari pesanggrahan di Ungaran, pasukan Pakubuwana I yang mendapatkan dukungan penuh dari kekuatan VOC beserta para adipati pesisir mulai bergerak perlahan namun pasti menuju jantung kekuasaan kerajaan, sehingga ancaman atas keruntuhan istana menjadi semakin nyata.

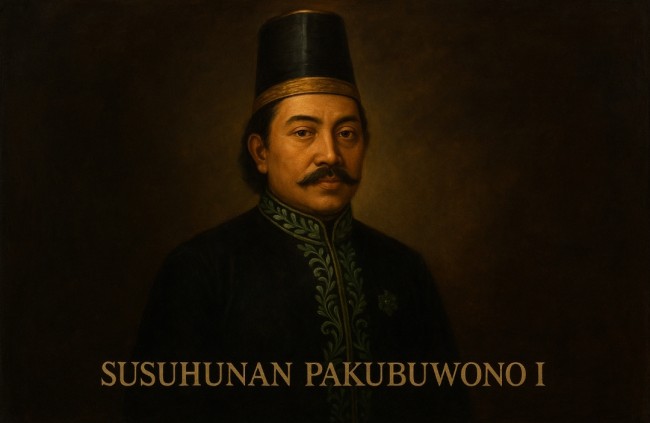

Ketika itu, Susuhunan Pakubuwana I mengadakan pertemuan militer dengan Ki Patih Cakrajaya, Kangjeng Sujanapura, Ngabehi Wiracaraka, Ngabehi Wirasantika, dan Tumenggung Citrasoma. Di hadapannya hadir pula Ki Adipati Jayengrana dan Ki Jayapuspita. Jayapuspita, bersama Panji Surengrana dan Suradiningrat, menyampaikan bahwa mereka telah masuk benteng Kartasura dan bertempur dengan keris terhunus, menyatakan bahwa bangkai para prajurit Kartasura bertumpuk-tumpuk akibat serangan mereka.

Atas jasa mereka, Susuhunan Pakubuwana I menghadiahi mereka keris dan pakaian kebesaran, memperkokoh legitimasi atas kesetiaan para adipati pesisir.

Kedok Perang Tipuan Arya Mataram

Di tengah euforia kemenangan kecil itu, datang Panembahan Mandura membawa kabar mengejutkan. Ia melaporkan bahwa Pangeran Arya Mataram, paman dari Amangkurat III, bersedia menyerahkan diri. Namun penyerahan itu tidak akan dilakukan secara langsung, melainkan melalui sebuah “perang tipuan.” Dalam skenario liciknya, Arya Mataram meminta agar dibuat seolah-olah dirinya kalah dalam pertempuran sehingga dapat “tertawan” secara resmi. Dengan cara itu, ia tetap dapat menyelamatkan kehormatannya di hadapan keluarga keraton.

Pakubuwana I menerima tawaran itu dengan penuh kegembiraan. Ia melihatnya sebagai jalan pintas untuk memecah belah kubu Amangkurat III sekaligus merebut Kartasura tanpa pertumpahan darah besar.

Tidak lama kemudian, pasukan gabungan Madura, Surabaya, dan VOC bergerak menuju Boyolali. Barisan prajurit Madura menempati garis depan, sedangkan pasukan Kompeni berada di belakang. Di sisi kiri dan kanan Susuhunan Pakubuwana I berderet para panglima elitnya, yakni Panembahan Mandura dan Adipati Jayengrana. Sementara itu, Arya Mataram yang telah berdiri di barisan lawan bersiap menyambut mereka bersama kekuatan Kartasura yang jumlahnya sangat besar.

Untuk memahami peran penting Arya Mataram dalam peristiwa ini, silsilahnya perlu dijelaskan. Arya Mataram lahir dengan nama Raden Mas Tapa, putra Sunan Amangkurat I dari permaisuri Kangjeng Ratu Wetan, yang berasal dari trah ulama-bangsawan Kajoran. Dari garis ayah, ia adalah cucu Sultan Agung Hanyakrakusuma, cicit Panembahan Hanyakrawati, dan keturunan Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Dari garis ibu, ia terhubung dengan jaringan spiritual dan politik pesisir utara Jawa yang menelusur hingga Sunan Ampel di Surabaya.

Jalur Kajoran berawal dari Sunan Ampel yang menikah dengan putri Ki Wirajaya dari Kembang Kuning, dan dari pernikahan itu lahirlah Pangeran Tumapel atau Syekh Hambyah. Dari keturunan Syekh Hambyah kemudian lahir Sayid Kalkum, Adipati Ponorogo II, yang menikah dengan putri Batoro Katong. Garis keturunan ini berlanjut kepada Panembahan Agung Kajoran yang menikah dengan putri Sunan Pandanaran II, lalu diteruskan kepada Pangeran Raden ing Kajoran yang menikah dengan putri Panembahan Senopati. Dari jalur inilah kemudian lahir Kangjeng Ratu Wetan, permaisuri Sunan Amangkurat I.

Hubungan darah Arya Mataram dengan para penguasa Kartasura sangat dekat. Ia merupakan saudara kandung Pakubuwana I, karena keduanya sama-sama lahir dari Amangkurat I dan Kangjeng Ratu Wetan. Adapun Amangkurat II adalah saudara seayah, tetapi berbeda ibu, yakni Ratu Mas Surabaya, putri Pangeran Pekik.

Adapun Amangkurat III merupakan keponakannya, yakni putra Amangkurat II. Dengan demikian, posisi Arya Mataram berada di tengah pusaran konflik keluarga: ia adalah paman dari Amangkurat III sekaligus saudara kandung musuh bebuyutan sang raja tandingan versi VOC, yaitu Pakubuwana I.

Perpaduan garis keturunan Mataram dan Kajoran membuat Arya Mataram memiliki legitimasi politik ganda: pewaris sah dari trah kerajaan sekaligus penerus pengaruh ulama pesisir. Karena itulah langkahnya dalam “perang tipuan” di Boyolali bukan sekadar manuver militer, melainkan strategi politik yang mengguncang fondasi loyalitas Kartasura dari dalam.

Perlawanan Kartasura dan Kepercayaan Amangkurat III

Di dalam benteng Kartasura, Amangkurat III sedang menghimpun kekuatan. Ia mengangkat pamandanya, Arya Mataram, sebagai panglima utama dengan keyakinan bahwa paman sekaligus besannya itu akan membela tahta dengan sepenuh jiwa. Sebagai pengikat kesetiaan, Raden Ajeng Wulan, putri Amangkurat III, dinikahkan dengan putra Arya Mataram yang bernama Raden Suryataruna. Persekutuan ini secara simbolis menyatukan darah dari dua cabang keluarga Mataram yang sedang bertikai.

Amangkurat III bahkan memerintahkan agar harta istana dibagi-bagikan: sabuk, kain, baju, dan perlengkapan perang diserahkan kepada para prajurit dan warga untuk menyemarakkan semangat juang. Kartasura pada saat itu berubah menjadi benteng semangat rakyat, tempat terakhir harapan atas kedaulatan Mataram yang tidak tunduk pada VOC.

Namun kepercayaan itu adalah racun manis. Arya Mataram diam-diam menyusun rencana pengkhianatan bersama Wangsamenggala, pembantu kepercayaannya, yang sebelumnya telah dikirim untuk berunding dengan Pakubuwana I.

Jatuhnya Kartasura: Pengkhianatan Arya Mataram

Tatkala pertempuran hendak berkobar di Ngasem, Arya Mataram justru memerintahkan pasukan Kartasura untuk bubar. Ia berteriak lantang kepada para prajurit: “Aku tidak mampu melawan kompeni Belanda dan pasukan Madura serta Surabaya. Semua segera menyelamatkan diri.”

Prajurit kocar-kacir. Tumenggung Wiraguna segera kembali ke keraton untuk mengungsikan para wanita dan anggota keluarga kerajaan. Arya Mataram sendiri langsung menemui Amangkurat III dan mengucapkan kata-kata terakhir sebelum berkhianat sepenuhnya: “Ananda Susuhunan, jangan kecil hati. Kelak kita bisa merebut tahta kembali. Yang penting ananda masih hidup.”

Namun janji itu adalah kedustaan terakhirnya. Arya Mataram segera meninggalkan istana, membiarkan keraton terbuka tanpa perlawanan berarti.

Amangkurat III, menyadari bahwa benteng telah kosong dari loyalitas, meninggalkan istana bersama seluruh isi keraton: permaisuri, putra-putri, para selir dan emban, semuanya mengungsi dalam keadaan panik. Tangis dan kepanikan mewarnai pelarian yang tergesa-gesa.Pada hari Kamis, 7 Jumadilakir tahun Jimawal, yang bertepatan dengan awal tahun 1703 Masehi, ia meninggalkan Kartasura ke arah timur menuju Laweyan, kemudian Giyanti dan Keduwang.

Pesta Kemenangan Pakubuwana dan VOC

Sementara itu, pasukan Pakubuwana I yang mendapat dukungan penuh dari Jenderal Belanda Tuan Amral Sapilman memasuki Kartasura yang telah ditinggalkan. Tidak ada perlawanan sama sekali. Yang mereka temukan hanyalah keraton yang kosong, meriam tua Kyai Gunturgeni, serta jejak hiruk pikuk kehidupan yang mendadak lenyap.

Di sitinggil, Amral naik dan memeriksa seluruh penjuru istana. Ia menganggap keberhasilan ini sebagai hasil dari siasat cerdik dan pengkhianatan yang dijalin oleh pihak Pakubuwana I. Tanpa memaksakan kehancuran lebih lanjut, ia mempersilakan Pakubuwana masuk ke keraton. Maka, rombongan besar bergerak dari Ngasem, dengan Susuhunan Pakubuwana menaiki gajah, binatang hadiah dari Raja Siam yang dahulu disediakan untuk Amangkurat III, tetapi kini menjadi simbol peralihan kekuasaan.

Pasukan Madura, Surabaya, dan Kompeni berbaris rapi di alun-alun, bendera berkibar, dan warna-warni pakaian mereka menyolok di mata rakyat. Kemenangan dirayakan dengan jamuan dan pesta.

Baca Juga : Gempa Magnitudo 5,7 di Laut Banyuwangi Terasa hingga Bali, BMKG Ungkap Penyebabnya

Namun di balik pesta itu, tersimpan luka dalam sejarah: Kartasura telah hancur oleh pengkhianatan, bukan hanya kekalahan. Dan luka itu tak pernah sembuh sepenuhnya.

Tragedi jatuhnya Kartasura menjadi gambaran jelas tentang keruntuhan internal sebuah kekuasaan yang gagal menjaga kesetiaan para bangsawannya. Pengkhianatan Arya Mataram tidak hanya menggulingkan keponakannya sendiri, tetapi juga menandai runtuhnya satu era kekuasaan Jawa yang masih berdiri mandiri. Setelah peristiwa itu, Mataram terpaksa berkompromi dengan VOC, sementara kekuasaan lokal berangsur berubah menjadi alat kepentingan kolonial. Kartasura pun dikenang sebagai simbol berakhirnya kedaulatan penuh seorang raja Jawa. Nama Arya Mataram, sang pengkhianat dengan keris emas, tetap melekat dalam sejarah sebagai salah satu tokoh paling kontroversial di Jawa abad ke-18.

Namun akhir hidupnya jauh lebih dramatis. Jika di Kartasura ia tampil sebagai pengkhianat, di Jepara ia justru berakhir sebagai korban pengkhianatan.

Loji Jepara 1719: Panggung Penghabisan

Pada tahun 1719, Arya Mataram menutup hidupnya di Loji Jepara. Tragedi itu berakar dari pusaran Perang Suksesi Jawa II yang meletus setelah wafatnya Pakubuwana I. Pada awalnya, ia menunjukkan kesetiaan kepada saudaranya seibu, Pakubuwana I, dengan ikut menggulingkan Amangkurat III. Namun, arah politiknya kemudian berubah. Arya Mataram justru bergabung dengan Arya Blitar, putra Pakubuwana I dari Ratu Mas Blitar, yang dengan tegas menolak legitimasi saudara kandungnya, Amangkurat IV.

Peta politik pun terbelah. Kartasura berdiri di bawah Amangkurat IV dengan sokongan Kompeni, sementara jaringan pesisir dari Demak, Pati, Kudus, hingga Surabaya menghimpun perlawanan. Arya Mataram menjadi simpul penting dengan membangun basis di Pati dan Santenan, sekaligus menjalin ikatan dengan Pangeran Purbaya, Pangeran Arya Blitar, Panembahan Herucakra, hingga Raden Jimat. Dalam rapat-rapat rahasia di pesisir, mereka masih menggaungkan gagasan Nagari Giri, warisan sakral Wali Songo, sebagai payung spiritual perjuangan.

VOC tak tinggal diam. Amral Baritman, perwira Belanda yang licik, bersama Patih Danureja merancang taktik sederhana tapi mematikan: jebakan penobatan.

Sumber Babad Kartasura menggambarkan rencana itu gamblang: Arya Mataram diundang ke Jepara dengan janji akan diangkat sebagai raja. Syaratnya, ia harus bersedia menyerahkan Demak, Jepara, dan Surabaya sebagai wilayah konsesi Kompeni. Lelah perang, tercerai-berai dari sekutu, Arya Mataram mulai goyah. Ia percaya.

Ia berangkat ke Jepara bersama istri, anak-anak, menantu, dan abdi setia. Di pesisir, Amral Baritman menyambutnya dengan pesta arak, jamuan megah, dan pelukan hangat. Seolah-olah penobatan tinggal menunggu hari.

Tetapi begitu rombongan masuk loji, pintu dikunci rapat. Perintah pendek itu pun keluar: “Tangkap pangeran, bunuh.”

Malam itu, delapan darah biru Mataram tumpas. Arya Mataram sendiri, bersama putra kandungnya, menantu, dan abdi setia, dibantai di aula perjamuan. Para pengikut yang menunggu di pantai Jepara pun ikut disapu habis. Babad mencatat sengkalan pahit, Winisaya Jaladri, yang berarti laut pesisir utara menjadi kubur sunyi bagi para pewaris Mataram.

Sebagai balas jasa atas pengkhianatan itu, Amangkurat IV menghadiahkan Demak dan Jepara kepada VOC. Sebuah pesan terang: darah bangsawan Jawa bisa ditukar dengan konsesi pelabuhan.

Catatan Akhir

Nasib Arya Mataram menghadirkan ironi terbesar dalam sejarah Jawa awal abad ke-18. Di Kartasura, ia tampil sebagai pengkhianat yang menjatuhkan keponakannya demi meraih legitimasi baru. Namun hanya satu dasawarsa kemudian, di Loji Jepara, ia sendiri menjadi korban dari tipu daya yang sama: dijanjikan takhta, dibayar dengan darah.

Tragedi ini menunjukkan bahwa dalam pusaran politik Jawa, pengkhianatan kerap menjadi mata uang yang dipakai berulang kali, hingga akhirnya menelan pelakunya sendiri. Kartasura runtuh bukan semata karena kekuatan asing, melainkan akibat rapuhnya ikatan kesetiaan di dalam dinasti. Jepara menutup riwayat Arya Mataram dengan pesan pahit: janji kolonial selalu berujung pada kehilangan kedaulatan.

Bagi Jawa, Kartasura 1708 dan Jepara 1719 menandai berakhirnya sebuah era. Sejak itu, perjalanan kerajaan tidak lagi ditentukan oleh sabda raja, melainkan oleh perhitungan loji Kompeni. Arya Mataram tinggal nama, simbol betapa mahal harga sebuah pengkhianatan, dan betapa cepat janji kekuasaan bisa berubah menjadi jebakan.

Kisah ini semakin kompleks bila menoleh pada riwayat Amangkurat III, lawan politik Arya Mataram. Raja muda bernama asli Raden Mas Sutikna, yang dikenal dengan gelar kehormatan Sunan Mas, memerintah singkat antara 1703 hingga 1705 sebelum digulingkan pamannya, Pangeran Puger, yang naik takhta sebagai Pakubuwana I. Meski dianggap lemah secara politik, dari garis keturunannya kemudian lahir tokoh-tokoh penting perlawanan Jawa pada abad ke-18.

Akhir hidup Amangkurat III masih diperdebatkan. Tradisi lokal Kediri meyakini ia wafat di tanah Jawa, tepatnya di Setono Gedong, dan dihormati sebagai tokoh spiritual yang memilih jalan sunyi setelah kejatuhannya. Narasi ini menempatkannya bukan sekadar sebagai raja yang kalah, melainkan sebagai wali sepuh yang martabatnya tetap dihormati.

Sebaliknya, catatan resmi Belanda menyebut Amangkurat III dibuang ke Sri Lanka dan wafat di pengasingan pada 1734. Tiga tahun kemudian, jenazahnya bersama keluarga dipulangkan dan dimakamkan di Imogiri, meski tidak sejajar dengan garis utama pewaris dinasti. Sumber-sumber VOC juga mencatat nasib tragis keturunannya yang dieksekusi atau disingkirkan dari panggung politik.

Dua versi yang saling bertolak belakang ini memperlihatkan bagaimana sejarah tidak pernah tunggal. Arsip kolonial berupaya mendelegitimasi Amangkurat III sebagai raja buangan, sementara memori lokal Kediri berusaha merehabilitasi kehormatannya sebagai raja suci. Ketegangan ini membuka ruang bagi studi historiografi kritis tentang bagaimana teks kolonial dan tradisi lisan saling berhadapan dalam merebutkan narasi.

Maka, baik melalui pengkhianatan Arya Mataram di Jepara maupun jejak ganda Amangkurat III di Kediri dan Imogiri, sejarah Jawa abad ke-18 memperlihatkan pola yang sama: antara intrik keluarga, tipu daya kolonial, dan upaya rakyat menjaga ingatan. Dari keris emas di Kartasura hingga pusara sunyi di Setono Gedong, kita diajak memahami bahwa sejarah bukan sekadar peristiwa lampau, melainkan medan perebutan makna yang terus hidup di tengah masyarakat.